|

ミティラー美術館、および

NPO法人日印交流を盛り上げる会は 日印の文化交流に関して 様々な活動を展開しています。 |

|||

|

【3都市公演の記録はこちらのページをご覧下さい】

|

■アイヌ古式舞踊■ |

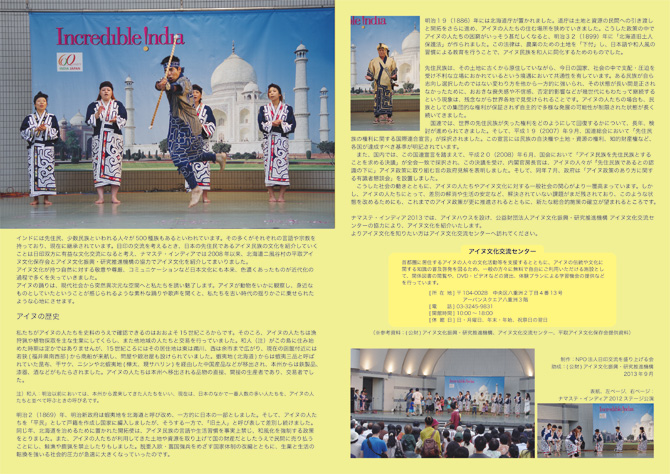

■アイヌ民族の歴史と背景 アイヌ文化は13世紀(鎌倉時代後半)頃から現在までに至る歴史の中で、生み出してきた文化。現在では、時代ごとの同化政策の影響もあり、日本において日常生活は表面的にはアイヌ以外の日本人と大きく変わらない。アイヌの文化を考えると、縄文時代の日本列島人と近く、日本の中央部が弥生時代に入った後も縄文文化を保持した人々の末裔であると考えられている。アイヌの衣装に描かれる文様、民族の歴史や文化を口承するユーカラ、独自の世界観は今日多くの人々を魅了し、日本にとって大事な文化遺産となっている。巨大な力に翻弄されてきたアイヌ民族の人々が、自らの文化に誇りを持ち、近年、未来へ向けた活動が始まっている。 日本の国会で2008年「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択された。内閣官房にもアイヌ文化振興室が設けられる。2020年の東京オリンピック開催までに、北海道白老町に国立アイヌ博物館が作られる予定となっている。 |

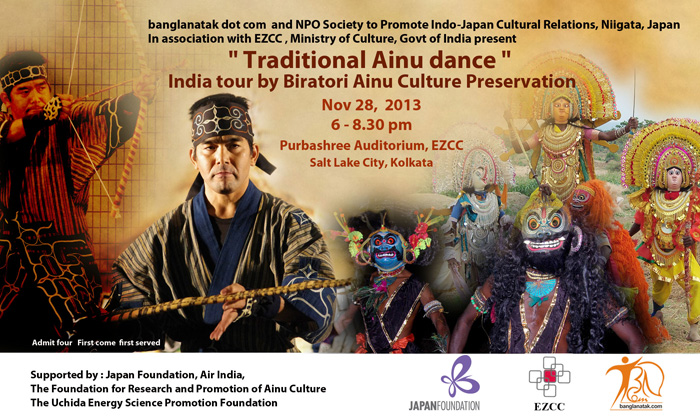

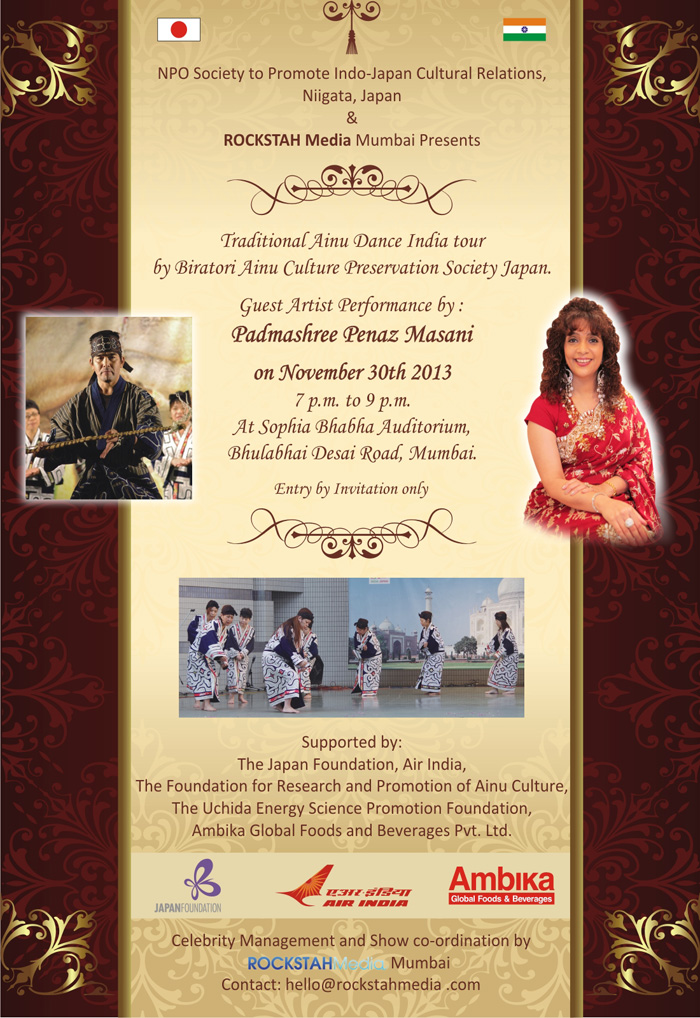

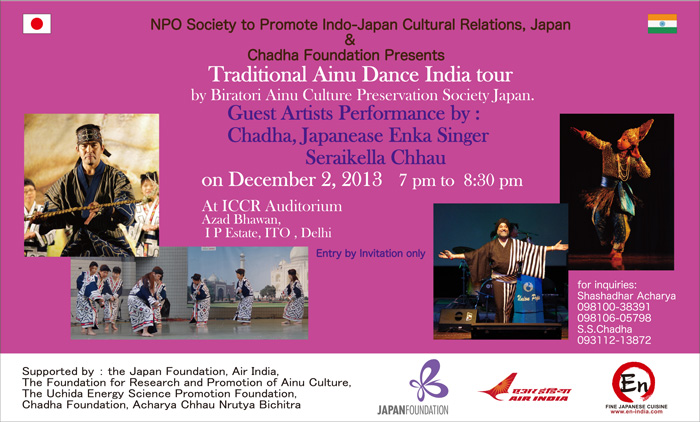

■アイヌ古式舞踊 主催したNPO日印交流を盛り上げる会は、東京でのナマステ・インディアを主催している他、日印の文化交流で活躍しています。多様な国、インドとの文化交流にあたってナマステ・インディアに6回ほど出演した北海道平取町のアイヌ文化保存会と日本に来日したインドのアーティストが協力して今回、インドの3公演が実現しました。28日コルカタはプルリア・チョウ、30日ムンバイはペナージ・マサーニー、12月2日ニューデリーは日本の演歌歌手チャダさんとセライケラ・チョウが特別ゲストで参加します。 日本の天皇皇后両陛下のインド訪問の時期が重なっている今回のインド公演は、日印の両国の絆を深める良い機会と思います。ぜひインドでの広報をよろしくお願いいたします。 |

【参考:菅官房長官記者会見】 |

|

■ペナーズ・マサーニー■ |

■ガザール ■2007年9月2日〜9月4日:2007年日印交流年 ペナーズ・マサーニーコンサート ■2012年11月23日〜11月30日:日印国交樹立60周年記念事業 〜ペナーズ・マサーニー 歌と踊り〜 |

■プルリア・チョウ■ |

■2012年10月5日〜11月6日:日印国交樹立60周年〜インド仮面舞踊 プルリア・チョウ〜全国公演 |

■セライケラチョウ仮面舞踊■ |

セライケラのチョウは、東インド・ジャールカンド州セライケラ地方の伝統的な仮面舞踊です。また、インドを代表する仮面舞踊の一つで、その幽玄とも言える仕草には「能」に共通したものがあり、日本でも早くから注目されてきました。 長年君臨する王家によって、セライケラ・チョウの踊りは庇護され、王家からも踊り手として訓練を受け活躍する人も出るなど、大変静かで洗練された形を保ちつつ今日まで伝承されてきました。 毎年4月にシヴァ寺院で行われる両性具有のシヴァ神 (半男半女) に捧げて行われるセライケラの祭にはどんな村人も参加しますが、その最後にこの踊りが行われます。モンスーンに入る直前に行われるこの祭は、米の豊作を祈願する豊饒儀礼の要素をたぶんに含み、踊り手は精進潔斎して祭に参加します。 仮面舞踊チョウはパリ・カンダ (パリは守護、カンダは剣の意) と呼ばれるマーシャル・アートから生まれたと言われ、様式化されたステップや身体の動きには武術の基本が見て取れます。また手の構えは攻撃あるいは防御に直ちに移れる位置にあり、防御や剣を使って行われるトレーニングから生まれたもの。 チョウとは仮面という意味があり、今日まで伝承されてきた3つのチョウ (プルリア、セライケラ、マユルバンジ) の内2つ (セライケラとプルリア) が仮面舞踊です。 仮面は粘土で原型を作り、その上に紙と布を粘土で幾重にも貼り付けて形を整え、乾燥させた後着色して仕上げます。セライケラの仮面には、ごてごてした飾りは一切つけない。踊り手は、顔をぴったり覆った仮面の、鼻の位置に開けられた小さな二個の穴で呼吸し、両目のところに開いている二個の小さな穴を通してのみ外界と接する。踊り手の視界は極度に限定され、容易に非日常の世界へと現実が変わって、神と一体の世界が出現します。 演目は、神々を題材とするものの他、夜を象徴する「ラートゥリー」、「ナービク」(漁師とその妻が助け合いながら荒海を渡る姿を借りて、人生も平坦ではないが力をあわせれば乗り切ることができるといった内容)など、哲学的、抽象的なものが多くあります。上演時間は10分と短く、ソロかデュエットが多い。 踊りのスタイルは繊細で力強いもので、リズミックな脚の動きは複雑なステップ、ジャンプ、素早い回転、滑るような歩きや異なった様々な歩きなど、その構成は振り付けと共によく考え出されたもので、大変印象深いものがあります。 セライケラのチョウはこのような特徴を持ちながら、異なった踊りのグループの間で競い合われ、さらに踊りの技術に磨きがかけられています。 ■2007年6月26日〜8月1日:日印交流年 セライケラ・チョウ仮面舞踊公演 ■2013年:セライケラ・チョウ仮面舞踊公演(ナマステインディア2013出演後、各地のイベントにも参加。) |

■チャダ■ |

■ |

■長谷川時夫■ |

今回の日本のアイヌのインド3公演を企画したNPO日印交流を盛り上げる会の理事長 長谷川時夫プロフィール 1948年東京生まれ。インドのフォークアート、ミティラー画・ワルリー画を主要コレクションするミティラー美術館の館長。独自な宇宙観を持ち、「ナマステ・インディア」など日印の文化交流の代表的担い手として活躍している。NPO法人日印交流を盛り上げる会理事長。著書「宇宙の森へようこそ」(地湧社) 近代化を短期間で達成し、第二次大戦後の敗戦による国の荒廃にもかかわらず、現在世界第3位の経済大国になるという国、日本。その日本の中で、インド文化の紹介ということでは他に例を見ない活動をしている長谷川の主な活動とその背景について、以下紹介します。 1968年、侍の時代であった日本は、西洋諸国の外圧の中で、それまでの200年以上に及ぶ鎖国から、西欧・欧米文化を取り入れる開国をし、急速に近代化を推進することとなった歴史がある。 宇宙観を更に深めようとする心の旅の中で、孤独感に苛まれていく。住んでいる場所は4mも雪が積もる場所。「当時、心が、まだ出来ていなかった自分にとって、山の中は怖く、小さな音を聞いてもお化けかなと思ったりするほどだった。」孤独は一気に深まり、生きていくことも難しい状態になった。戸を開け、吹雪の音を聞き、身体は雪で真っ白になっても、耳を澄ましていると、吹雪の音は、今まで聴いたどんな音楽よりも素晴らしく、そこで見る月は、今まで見たどんな絵画よりも美しいものだった。世の中につまらない芸術家がいなければ、人々は美術館に行く必要もない、音楽会に行く必要もない。それを止めているのは芸術家ではないか、などいろいろな思索をしていても、孤独感から離れることはできない。そんなある日、突然、目の前の雪原に小さな兎が現れ、通り過ぎようとした。「孤独だった自分は、野生の兎がこんなにも近くに現れたのでとても嬉しく思った。ふとこちらの方を見た、小さな兎の目は、孤独という世界にはなかった。いつ殺されるか分からない兎は去っていった。」その後、兎は彼の先生になり、先生を食べることができなくなったと言う。そして、長谷川氏は卵も食べない菜食を40年以上続けていることになる。山に10年暮らした後、大池という池がある地域の開発計画が起き、反対をした結果、代替案として日本では有数の豪雪地とされる森の中の廃校の小学校を文化施設として使うことになった。 インド帰りの青年が持ってきたミティラー画が縁で、インドに行きガンガー・デーヴィーさんと出会った。ガンガー・デーヴィーさんから「助けて欲しい。」と言われ、ミティラー美術館を創設する。長谷川は、日本の近代化の始まりの時に日本が誇る浮世絵が欧米に散逸していき、今ではお金がいくらあっても日本はそれらを取り戻すことは出来ない。こうした歴史のことを考え、小さな美術館でもこのミティラー画をしっかりコレクションすれば、そのうち、世の中に役に立つかもしれないと、何度も現地を訪れ、散逸し始めたミティラー絵画を集めた。そして、美術館のそのコレクションは、1980年代、故ププル・ジャヤカル女史より世界に類のない質と量のコレクションと言われた。1988年に開催された、日印両国家催事『’88インド祭』、日本委員会(インド側の委員長、ププル・ジャヤカル女史、日本側、小山五郎三井銀行総裁)の事務局長補佐になった長谷川は、それまでの国家催事が主要な大都市だけで開催されるのを見て、小さな、離島や沖縄の先にある島、地方の村まで開催。その時に、ミティラー画のアーティストを呼び、美術館でも展示できるような大型の作品を描いてもらうことをはじめた。以来、延べ100名を超えるアーティストが日本に滞在し、新しい作品に挑むことをはじめた。ワルリーの描き手の中には、17回も日本に招待された者もいる。ガンガー・デーヴィーも同様に招待され、彼女の世界に残された絵画の半分近くがミティラー美術館に収蔵されることとなる。それ以来、日印の国家催事の時に日本で開催される文化紹介において主要な役割を担うようになる。2007年から2008年に開催された日印交流年では、ICCRが日本に派遣した25の舞踊・音楽グループを北は北海道の利尻(日本の最北端)から、南は沖縄の与那国島(台湾が見える島)まで、162の公演とワークショップを開催。日本では今までなかった、あり得なかった催事を実現し、日印交流年賞をインド政府より受賞している。 1991年のインドの開放政策に対応して、日本の商工会議所とそこを事務局とする日印経済委員会は、日本企業のインド進出のきっかけになるように、インド文化紹介「ナマステ・インディア」を1993年より始める。日本で唯一のインド専門美術館の長谷川に声がかかり文化面で協力をする。2004年、日本経済が停滞する中、日本商工会議所はナマステ・インディアから離れることになる。関係団体からどこも手が上がらないので、長谷川がこれを引き継ぐ。以後、ナマステ・インディアの開催会場を代々木公園に移し、育み、発展させ、今日ではインド国外では世界最大級のインドフェスティバルに育てあげる。今年は9月28日、29日開催し、2日間で20万人を超えた。ナマステ・インディアの点灯式には、昨年はカラン・シン氏(ICCR会長)、今年は森喜朗(元首相)日印協会7代目会長が参加。今年のナマステ・インディア(21回目)は、特に、日印協会創立110周年を祝賀して開催。日印協会の110周年記念展に長谷川が書いたパネル(日印協会草創期)が展示されていた。そこには次のように書かれている。 昨年の日印国交樹立60周年では奈良・東大寺において、日本に初めて来たインド人、菩提僊那僧を継承し、中門でのオリッシー公演、大仏の前でのワシフディン・ダーガルによるドゥルパッドの公演を奉納している。(これは菩提僊那が日本に来日して1275年の時を経て、インド政府が菩提僊那を継承して大仏に奉納した歴史的事業だと長谷川は言う。)ビノイ・ベール氏の「仏陀の智慧の道」写真展も同時に公開。長谷川は今年も同様に東大寺で開催している。10年間継続し、開催したいと言っている。また来年は、両国の文部大臣に参加して欲しいと語っている。 今年のアイヌ公演は、天皇皇后両陛下の11月30日訪印に合わせたわけではなく、昨年から決めていた日程に幸運にも時期が重なる。インドから日本に訪れ、長谷川氏の文化活動に協力したインドの舞踊・音楽家や関係者がコルカタ、ムンバイ、デリーの公演に協力する、長谷川の独自の国際交流が展開される。彼の国際交流事業の一つひとつは、まるで芸術家の作品のように、他にはない創造と豊かさ、人と自然、宇宙とのコミュニケーションについてのメッセージが随所に込められている。 ■著作 『宇宙の森へようこそ』(地湧社) |

■11月28日(木)コルカタ公演18:00-20:30 ■プログラム: ■コルカタ公演問い合わせ先:

|

|

|

■ムンバイ公演 ■プログラム: ■ムンバイ公演問い合わせ先: |

|

|

|

■ニューデリー公演 ■プログラム: ■ニューデリー公演問い合わせ先: |

|

|

|

■お問い合わせ■ |

|

|

(c) Copyright 1996/2013 Mithila Museum. All rights reserved.

ナマステ・インディアのステージに6回出演している平取アイヌ保存会の「アイヌ古式舞踊」公演が今月28日コルカタ、30日ムンバイ、12月2日ニューデリーにて開催されました。アイヌの文化が18名という大人数(今までは5名以下)で世界に紹介されるのは今回が初めてです。つまり、インドが世界で最初の国となりました。

ナマステ・インディアのステージに6回出演している平取アイヌ保存会の「アイヌ古式舞踊」公演が今月28日コルカタ、30日ムンバイ、12月2日ニューデリーにて開催されました。アイヌの文化が18名という大人数(今までは5名以下)で世界に紹介されるのは今回が初めてです。つまり、インドが世界で最初の国となりました。

ペナーズ・マサーニーはインドのポピュラーミュージックのトップシンガーとして知られている。インド映画やテレビの他、海外でも評判の歌手。歌だけでなくダンスの振り付け師としてもボリウッド・ダンスや現代のインドダンスを次々と創造。10世紀イランから誕生し、今日ではインドの魂の音楽として知られるガザールの歌い手として、男性優位なこの歌を歌う数少ない女性シンガーとしても知られている。ペナーズは古典から現代まで彼女の柔らかい物腰、魅了する声、12以上の言語で歌うという才能を活かし、人々を常に感動させてきた。

ペナーズ・マサーニーはインドのポピュラーミュージックのトップシンガーとして知られている。インド映画やテレビの他、海外でも評判の歌手。歌だけでなくダンスの振り付け師としてもボリウッド・ダンスや現代のインドダンスを次々と創造。10世紀イランから誕生し、今日ではインドの魂の音楽として知られるガザールの歌い手として、男性優位なこの歌を歌う数少ない女性シンガーとしても知られている。ペナーズは古典から現代まで彼女の柔らかい物腰、魅了する声、12以上の言語で歌うという才能を活かし、人々を常に感動させてきた。